近畿文化会「ゴーランドが歩いた箕面街道の古墳時代」(大阪府豊中市)

令和4年3月26日(土)、近畿文化会「ゴーランドが歩いた箕面街道の古墳時代(豊中市)」に参加しました。講師は、京都橘大学教授の一瀬和夫先生です。

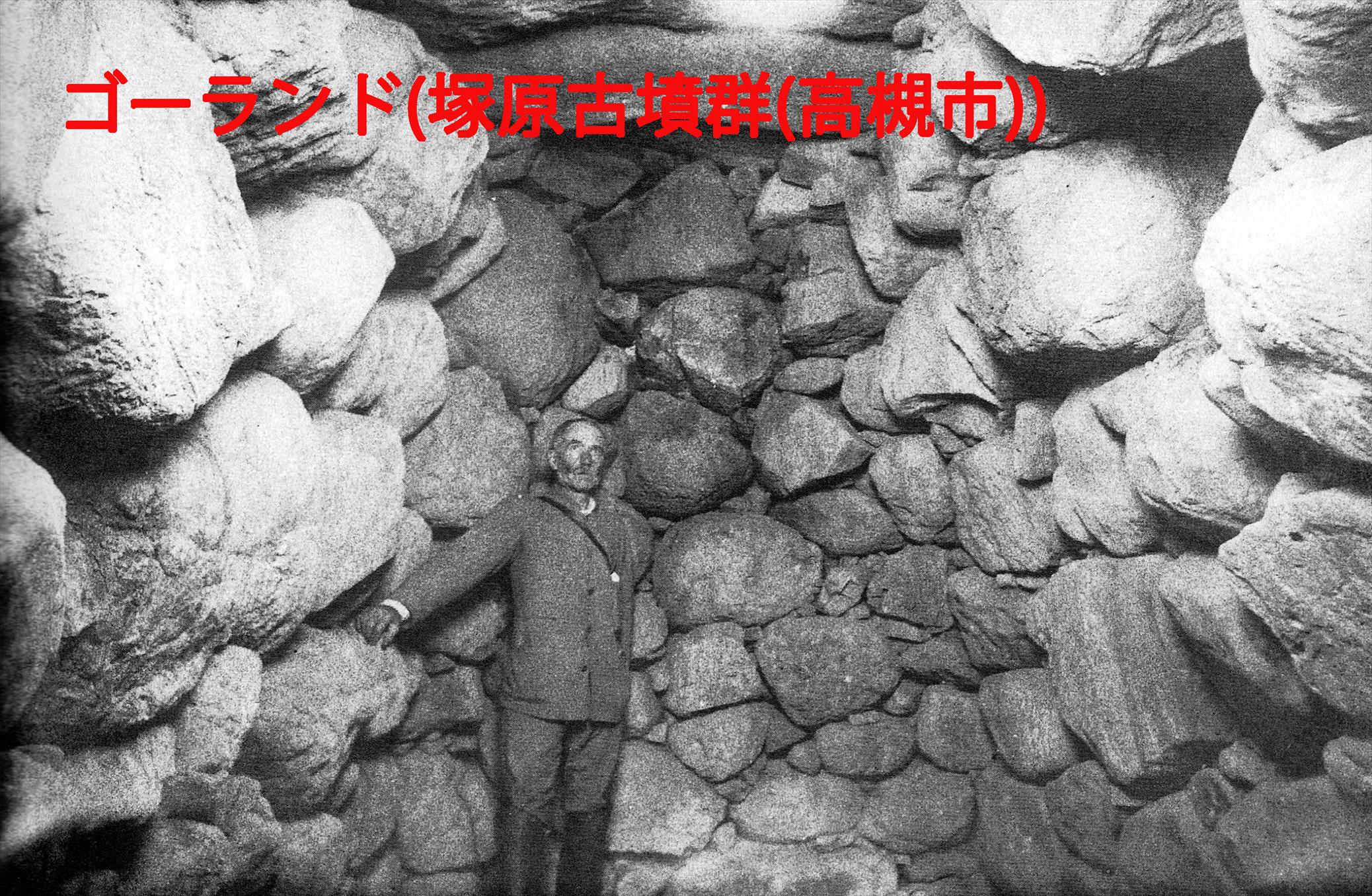

ゴーランドは明治初期に大阪造幣局に勤務した冶金技師ですが、大阪近郊の古墳や遺跡を精力的に訪問して多くの記録を残しました。

この講座では、ゴーランドが歩いた箕面(みのお)街道(箕面寺・大阪の最短距離)の足跡を訪ねます。

最初は、古墳時代中期の北摂地域を代表する桜塚古墳群です。40基程度の古墳がありましたが、今は5基が残るだけです。

大石塚古墳は南を向いた前方後円墳で、全長80m以上だったと推定されます。特別に敷地内に入れていただき、後円部の高さを体感できました。

墳丘の平坦面には円筒埴輪・朝顔形埴輪が並べられており、一部は市立伝統芸能館に展示されています。

東に移動して、南天平塚(みなみてんびんづか)古墳を見学します。ゴーランドの記録では全長27.2mのダブル・マウンド(前方後円墳)となっていますが、一部が破壊されています。

御獅子塚(おししづか)古墳は、全長49mの前方後円墳で、西半分には葺石が復元されています。

北には、大塚古墳があります。直径46.9mの大きな円墳です。この大きさから被葬者は首長クラスと考えられますが、前方後円墳の造営が規制されていたため、円墳になったようです。

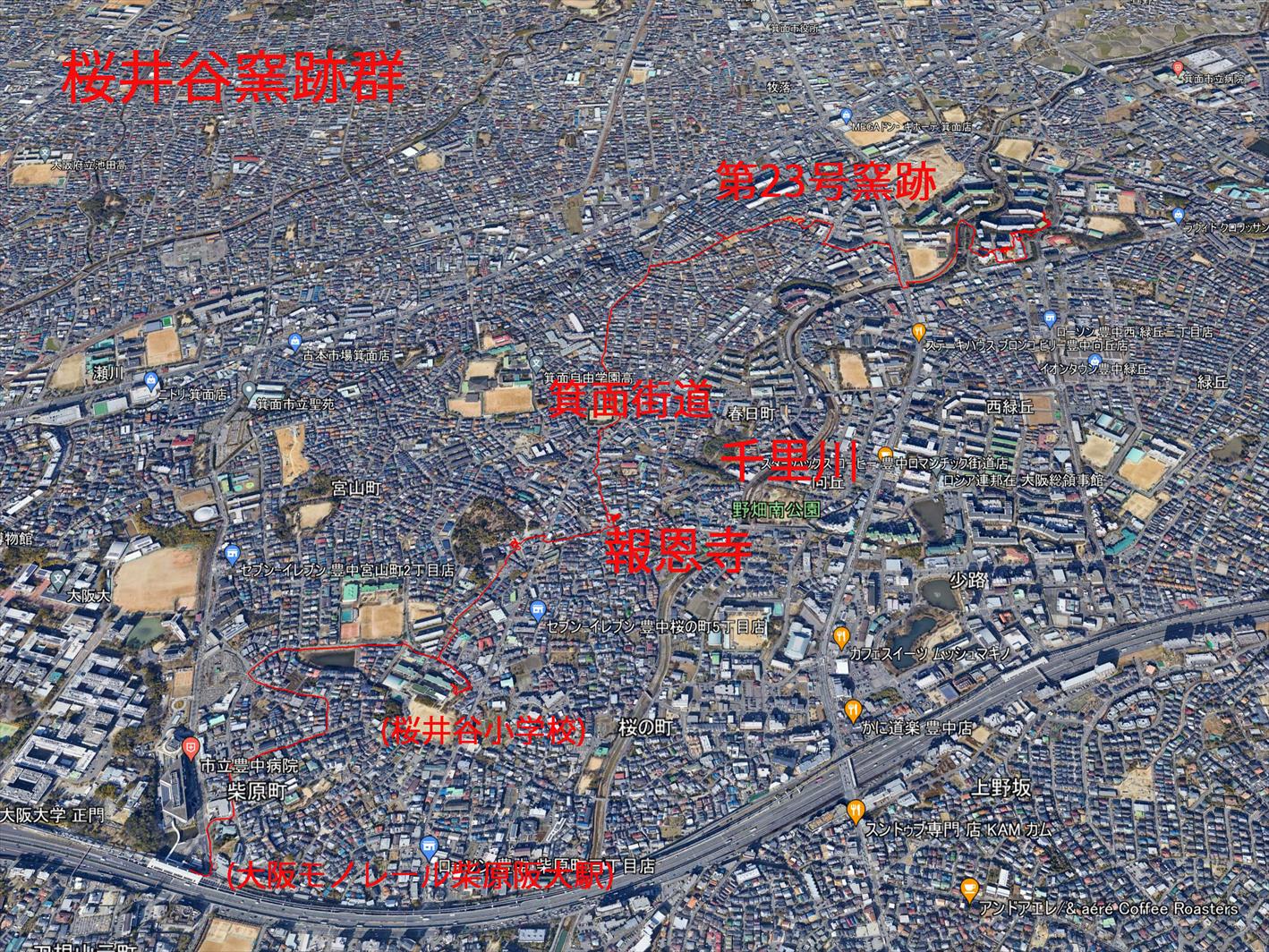

午後は、北に移動して桜井谷窯跡群を見学します。

この地域の窯は千里川の河岸段丘の斜面を活用したものです。

団地内の第24号・第19号窯跡は見学した後、整備された第23号窯跡に向かいます。半地下構造で、失敗作として廃棄された土器から須恵器が焼かれていたことが判明しました。

特別に敷地内に入れていただき、急斜面に造られたことを体感できました。

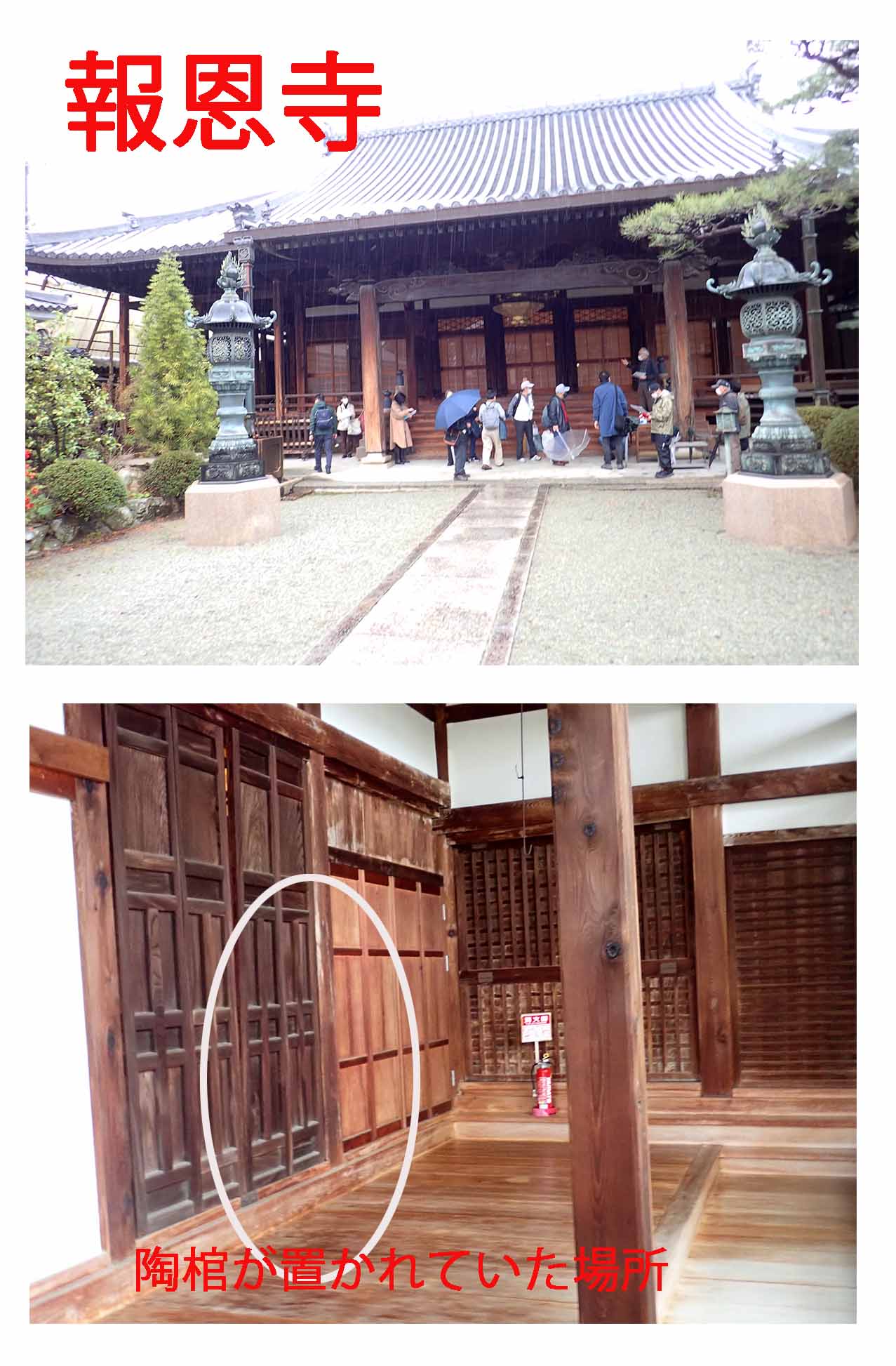

この地域では、たくさんの陶棺が出土しました。

ゴーランドは欠損のない陶棺を入手してイギリスに持ち帰り、今は大英博物館に展示されています。

この陶棺は、ゴーランドが入手する前は報恩寺の本堂脇に置かれており、桜井住職(ゴーランドと親しかった住職の曾孫)から話を聞いた後、その場所を確認しました。

最後に、市立桜井谷小学校敷地内に移設された中井山3号墳の石室を見学します。陶棺が縦に3基ずつ2列に並べられていたそうです。

一瀬先生は、渡来系陶工の墓だったと推定されます。

激しい雨の中の史跡探訪でしたが、ゴーランドが精力的に活動したことを感じることができました。