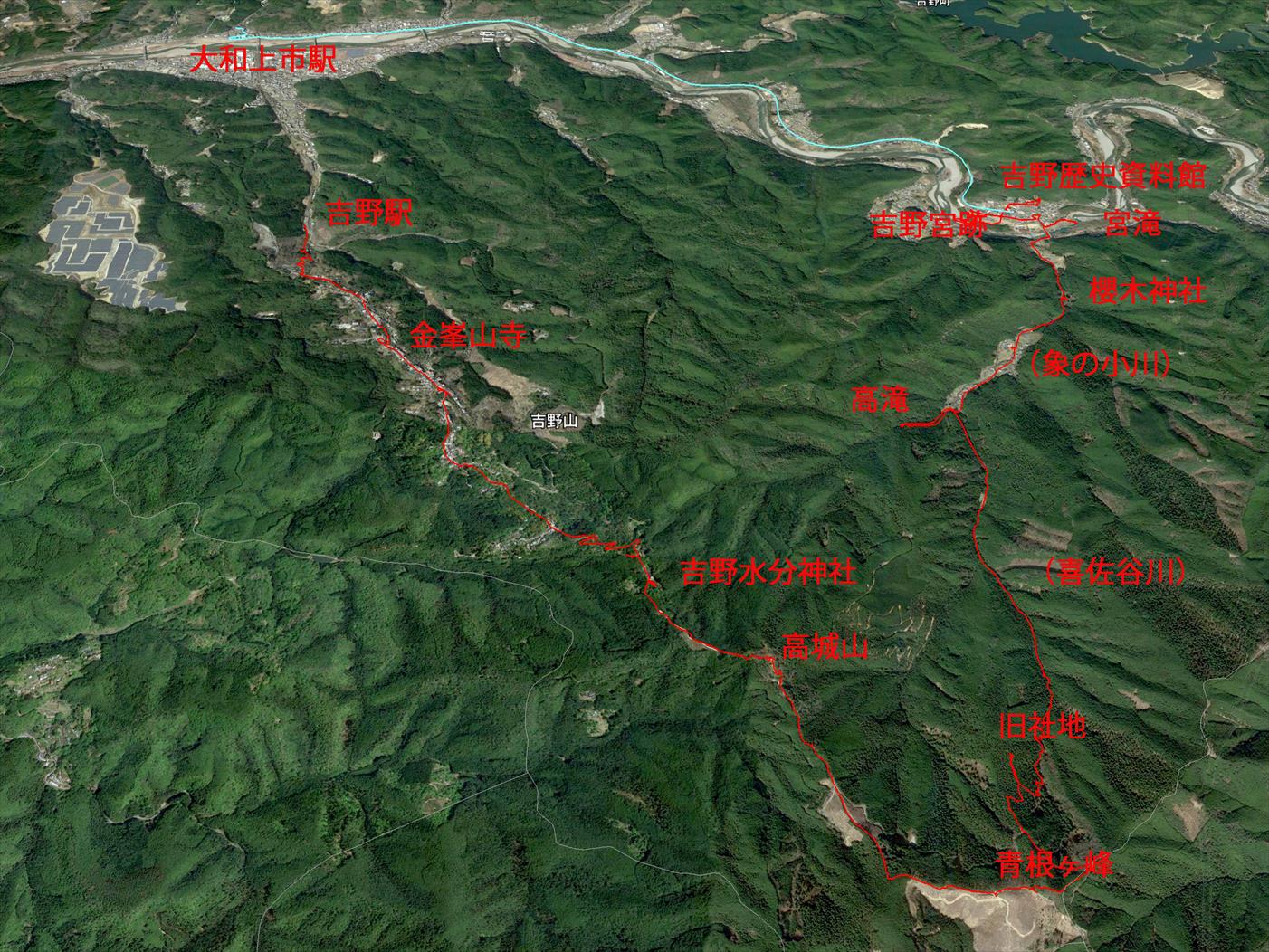

吉野山(奈良県吉野町)

令和4年3月3日(木)、奈良県吉野町の史跡巡りをしました。

近鉄大和上市駅からスマイル・バスに乗り宮滝に向かいます。

吉野歴史資料館の庭から南に、万葉集で水分山(みくまりやま)と詠まれた青根ヶ峰(858m)の秀麗な姿を眺めます。

南西に下れば、宮滝遺跡で、近年の発掘調査で建物跡が認められたことから、吉野宮跡であることがほぼ確定しています。

すぐ南は吉野川で岩場となっており、水量が豊富だった万葉人は舟で対岸に渡って喜佐谷の風景を愛でていたのでしょう。

川上は水の流れが急だった宮滝で、命を落とした筏師を悼む「南無阿弥陀仏」の文字が彫られた岩があります。

柴橋を渡り、象の小川に沿って南に進むと櫻木神社です。大海人皇子が吉野に入ることを天智天皇が許したことに関して、『日本書紀』に「虎に翼を着けて放てり」との記載があることから、上野誠先生揮毫の石碑が建っています。

さらに象の小川を遡れば、本居宣長が『菅笠日記(すががさのにき)』で褒めた階段状の高滝があります。

元の道に戻り、喜佐谷川を遡って、吉野水分神社の旧社地だったヒロノ千軒をめざしますが、辿り着けませんでした。分岐で迷った末にまっすぐに進みましたが、右に進む道が正解だったようです。

【追記】令和5年1月5日(木)、分岐を右に進んだところ、無事に吉野水分神社旧社地に到達できました。

喜佐谷川の左岸に沿って進みますが、少し広い場所に出ると進めなくなり、山の斜面をよじ登ります。

よじ登った先には広い平坦地が幾重にも重なっており、木々の向こうには青根ヶ峰が見えますが、残念ながら、ヒロノ千軒ではありませんでした。

急な尾根を登れば、突然、自動車道に出ます。青根ヶ峰山頂へはすぐですが、山頂は木が生い茂っていて眺望は望めません。

金峯神社を経て高城山に行きます。ここからは、北に延びる青根ヶ峰の稜線が見えます。

その後、吉野水分(みくまり)神社に参拝します。桃山時代の本殿は三殿一棟造で、重要文化財です。

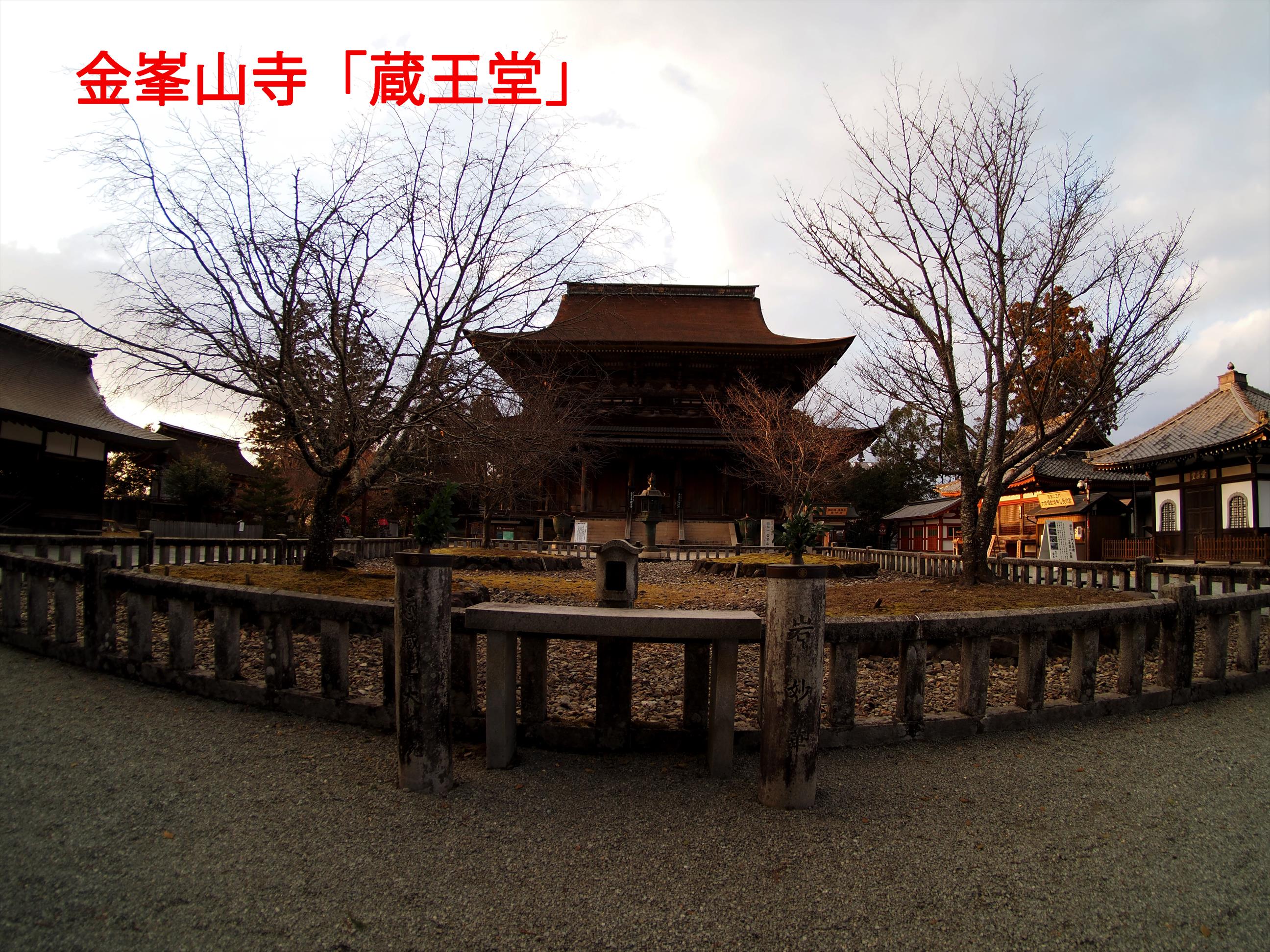

金峯山寺「蔵王堂」を経て近鉄吉野駅に向かいます。

吉野駅は、岩崎平太郎の設計により1928(昭和3)年に完成した社殿風の建物で、夜に見ると一層モダンな感じがしました。